Русская иконопись

Придя на Русь вместе с христианством из Византии, русская иконопись, при всем глубочайшем уважении к греческому письму и преклонении перед авторитетом византийских мастеров, со временем становится глубоко национальным, самобытным явлением. Это было связано с тем, что икона, поначалу служившая атрибутом храмового отправления религиозного культа, постепенно расширяла в русских землях сферу своего бытования.

Язык иконописи уникален своей специфической лексикой, выработанной соборным опытом христианства. Он являет собой «богословие в образах», «молитвозрение». Обращаясь к области сакрального, к раскрытия высшей истины и красоты, православная живопись избегала чувственного и плотского – той вещественности, в изображении которой столь преуспела античная культура. Но материальная, земная природа не может быть вовсе отвергнутой – через нее мы воспринимаем мир. Потому, пытаясь прикоснуться к неизобразимому по сути, иконопись использует принцип «подобий», метафор. Она как бы перенастраивает, преображает наше восприятие реалий на иной, духовный, истинный способ познания мира.

Перед нами предстают плоскостные фигуры, которые кажутся бестелесными, они не стоят на тверди, но словно парят в пространстве пограничном между двумя мирами. Застылые позы передают глубоко созерцательное состояние. Однородный фон – золотой, белый или цветной – абстрагирует местопребывание изображения. Цвет и свет понимаются символически многозначно. Сами формы тел и предметов словно отказываются следовать визуальной логике восприятия ближних и дальних пространственных планов, перспективных сокращений, полагая их несостоятельность в отражении Предвечного мира. Пропорции, масштабные соотношения отдельных частей и предметов между собой в композиции икон тоже условны.

В русской иконописи детский образ мы можем встретить в Лице Младенца Иисуса Христа. На иконе «Богоматерь Одигидрия», созданной в 1482 г. великим древнерусским художником Дионисием, образ Христа лишен младенческих черт. Он представлен в позе, сидящим на радуге, с широко отведенной в сторону правой благословляющей рукой. Загадочен Его Лик с невиданно высоким, как бы увиденным с нескольких сторон, куполом лба, величава фигура, окутанная золотыми одеждами, ярко белеет на их фоне свиток с учениями, сжатый Его левой рукой. Полный младенческой любви и нежности к Матери, Сын одновременно преисполнен силы и мудрости вочеловечившегося от Нее Владыки мира, черты которого твердо и ясно проступают в Его облике.

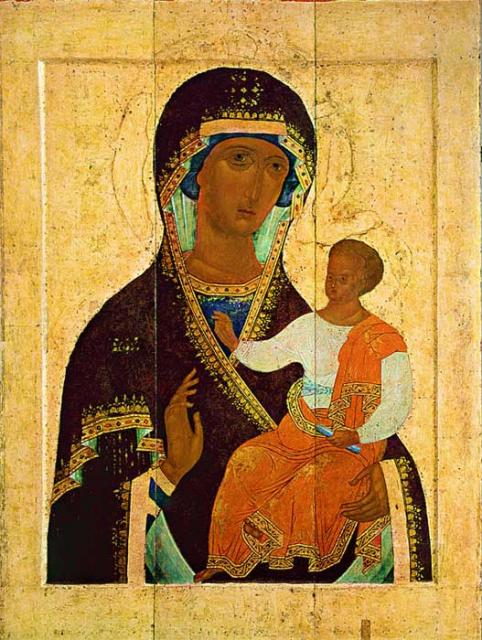

Изображение на иконе Богоматерь Умиление (Белозерская) восходит к иконографическому типу, сложившемуся в Византии не позднее XI века. Этот распространенный тип изображения, представляющий Младенца Христа, прижимающегося Ликом к щеке Матери, получил наименование "Умиление" (греч. "Элеуса"). Особенностью образа является подчеркнуто крупное изображение Христа по сравнению с Богоматерью. Младенец облачен в короткую одежду охряного цвета, оставляющую открытыми ноги и руки. Эта обнаженная непорочная плоть Младенца Христа отчетливо выявляет значение Его образа как евхаристической жертвы, жертвенного агнца. На иконе изображены Мария и Младенец в позах взаимного ласкания. Прижимая к Себе правой рукой Младенца Сына, мягко склонившись к Нему головой, левую руку простирает к Нему Мария в жесте моления: пронзенная Своей материнской скорбью за Него, она к Нему же несет Свою печаль, Свое извечное заступничество за людей. И способным разрешить материнскую печаль, ответить на ее молитву изображен здесь Младенец Сын: в Его лике, в Его обращенном к Матери взгляде таинственно слились детская мягкость и глубокая, неизреченная мудрость. Золотым ассистом – знаком божественной силы – пронизана Его детская рубашечка, а через плечо по ней проходит клав – особая полоса, традиционный византийский символ царской власти, ставший и символом власти «Небесного Царя».

. Первал пол. XIII в. Государственный Русский музей..preview200.jpg) Богоматерь Умиление (Белозерская). Первал пол. XIII в. ГРМ Богоматерь Умиление (Белозерская). Первал пол. XIII в. ГРМ |

Дионисий и мастерская. Богоматерь Одигидрия. Около 1500 г. ГРМ Дионисий и мастерская. Богоматерь Одигидрия. Около 1500 г. ГРМ |