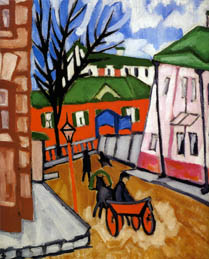

Персональная выставка И.Н.Шипилина "Хорошо забытое старое"

Художник не боится усложнять себе задачу. Например, писать то низкий, то высокий горизонт («Горы в Соколином. Иней», «Пирс, лодка, фонарь», «Небо (Состояние)»); играть с пространством («Ты помнишь»); показывать несколько источников света («Соколиное. Сирень. Вечер», «Крым. Октябрьские сумерки», «Вечер. Сирень»).

И перед нами в середине 1990-х годов предстает новый Игорь Шипилин. В его творчестве уже не только и не столько передача первого впечатления (в том числе в этюдах!), сколько раздумья о мире и человеке. «Человек и пространство» – тема всех его пейзажей, даже если они безлюдны («Батилиман. Рано утром», акварель «Аполлоновка. Вечер»).

Философские, мировоззренческие пейзажи появляются на рубеже веков и тысячелетий. Их тема уже - «Бог и человек», «Божье пространство» («Небо (Состояние)», «Осеннее утро. Соколиное»).

Еще в XVII веке, когда в Голландии сложился пейзаж как самостоятельный жанр, было отмечено, что настоящий пейзажист – тот, кто умеет писать небо. Небо – с облаками или без – присутствует на всех пейзажных работах Шипилина: тревожный закат в работе «Вечер. Сирень» 1998 г., утренняя дымка - в «Ты помнишь», по морозному ясное и чистое - в «Горы в Соколином. Иней», дарящее удивительный вечерний затихающий свет в произведениях «Крым. Октябрьские сумерки», «Алупка», «Элегия». Небо отражается в море (граница почти не видна) в эскизе «Диалог. Ночь» и «Элегии», наполняет лунным мерцанием пастели «Палитра» и «Луна».

А как разнообразны облака в работах Шипилина! Легкие, юные на свежем ветру - на картоне «Крым. Октябрь», низкие серо-лиловые - в этюде «Вечер. Сирень», глубокого синего цвета - в «Импровизации на тему осени», теплые, оттенков кремового, бежевого, розового в темпере «Облака. Рыбацкая слободка», и напротив, - холодные, насыщенных сизо-бело-фиолетовых тонов, где даже белый – до десяти оттенков – в единственной «свежей» работе (2009 года) «Херсонес. Храм Корсунской Богородицы».

Облака – главные герои потрясающего по красоте и силе воздействия произведения «Небо (Состояние)». Это эпический, мировоззренческий пейзаж. Он музыкален, но в нем слышатся уже не лирические ноты, так характерные произведениям художника, а торжественные и драматические звучания Баха или Мусоргского – если не вообще «музыка сфер». Небольшой формат работы (20 х 40) только подчеркивает глубину и необозримость, невозможность уместиться в какие-либо рамки.

Удивительно, но море не так часто встречается в пейзажах Шипилина («Зеленый шторм», «Батилиман. Рано утром») и никогда не является в них центром – ни композиционным, ни смысловым. Главные герои «морских» пейзажей – горы («На «Аяшке»), прибрежные камни («Дикий пляж. Заповедник «Мыс Айя»), лодки («Пейзаж с лодками»). Но только море придает этим работам завершенность, составляет единство каждой из них.

Главное, что отличает Шипилина-живописца – тонкое чувство градаций в рамках одного цвета. Акварелист в нем не умер. Именно эта техника обострила его художественное зрение. Полутона и полуоттенки акварели – на грани живописи и графики. И это чувствуется во всех техниках, в которых работает художник,- и в темпере, и в пастели, и даже в масле.

Акварельное наследие особенно видно в натюрмортах (в пейзажах часто пространство отвлекает). Это и растворенная в свете акварельная миниатюра «Элегия», и рисунок «Цветы и бутылки на окне», и этюд «Сирень. Соколиное». Особенно хочется выделить «Диковинный букет (Вспоминая Врубеля)», написанный в три цвета – серый, синий и сиреневый, – но, сколько же у них оттенков! Врубелевская структура, идущая от драгоценного камня, самоцветы, которые собирал Михаил Александрович, - в том, как положены мазки на картон: они тоже кажутся гроздьями самоцветов Хозяйки Медной горы.

На открытии выставки было сказано много теплых слов в адрес художника. Заместитель директора Севастопольского филиала Саратовского государственного социально-экономического университета по научной и учебной работе Вера Васильевна Романова отметила значимость совместной работы художника и молодого зрителя.

Пожелаем же художнику не потерять на творческом пути это юношеское удивление красотой мира, которое так чувствуется в его работах прошлых лет. Ведь новое – это часто «хорошо забытое старое».

Информация о выставке в СМИ:

Независимое телевидение Севастополя

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)