Культурная ночевка.

Тверская жизнь.

Традиционная акция «Ночь в музее», к которой в этом году присоединилась Тверская областная картинная галерея, сопровождалась аншлагом. Столько посетителей Екатерининский дворец, пожалуй, еще не видел – в залах с трудом можно было передвигаться, а народ все шел.

Даешь реставрацию в три года!

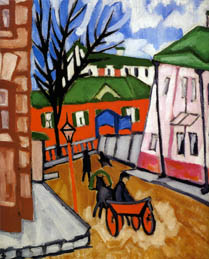

Международный день музеев картинная галерея начала праздновать с одиннадцати часов дня, а закончила глубокой ночью – единственный в регионе художественный музей закрылся ровно в полночь. Напомним, что в самое ближайшее время картинная галерея переедет из Императорского дворца, который будет закрыт на масштабную реставрацию, так что праздник стал отличным поводом для того, чтобы увидеть, во-первых, экспозицию русского искусства первой трети XX века «От модерна до соцреализма», а во-вторых, еще раз побывать в этих прекрасных залах, помнящих и членов русской императорской фамилии, и, конечно, своих хозяев, принца Георга Ольденбургского и его супругу Екатерину Павловну, при которых жизнь дворца была такой же интенсивной, как и прошедший здесь двести лет спустя День музеев.

Дворец всегда славился своим гостеприимством, оно, кажется, программно заложено в самой его планировке, архитектуре, духе, внешнем облике и интерьерах. Недаром в народе его называют «Путевым», то есть предоставляющим приют путнику, готовым открыться любопытствующему. Во многом его притягательность обусловлена тем, что здесь всегда было на что посмотреть. Дворец сам по себе был праздником, небудничной картинкой. Уже через три года он вернет свое былое великолепие. Сотрудники картинной галереи не сомневаются в этом. Сам музей на время реставрации переедет в помещения бизнес-центра «Донской», что в Твери на улице Дмитрия Донского. В новых залах, рассказала директор галереи Татьяна Куюкина, развернется новая экспозиция, будут проходить временные выставки, в частности, уже в июле тверитян пригласят посмотреть графику Марка Шагала, ее привезут из Москвы. Произведения из фондов галереи к тому же можно будет увидеть на выставочных площадках Твери и области. А кроме того, планируется проводить показы экспонатов из собрания музея в других городах нашей страны.

Опыты и дебюты

Международный день музеев явился прекрасной возможностью познакомиться с историей дворца – о ней рассказывали многочисленным посетителям экскурсоводы, в мультимедийном кинотеатре почти весь день показывали видеофильм «Опыт исторической автобиографии», в котором также выражается надежда на успешную реставрацию. Да и сам музей своих гостей в этот день встречал большим транспарантом «Даешь реставрацию дворца в три года!»

Вообще, кажется, что мимо картинной галереи нельзя пройти просто так, вот уже почти 250 лет она радушно простирает свои флигели-«руки» навстречу тверитянам и туристам. Здесь каждый обязательно побывал хотя бы однажды. Однако каково же было наше удивление, когда мы узнали, что Анатолий Павлович Поляков пришел в музей впервые:

– Я вырос и жил рядом с дворцом, это мой сосед, – рассказывает военный дирижер Поляков, служивший на Севере и возглавлявший оркестр Северного флота. – Прекрасно его знаю, только, к сожалению, снаружи. Хорошо помню, как взрывали Спасо-Преображенский собор: всех, кто жил поблизости, на одну ночь выселили из своих квартир – мы уехали, а на утро собора уже не было. Вы не поверите, сколько времени прожил рядом, а вот пришел сюда впервые. Зрение уже, к сожалению, не то, но все равно посмотрю и картины, и интерьеры…

Мы проводили Анатолия Павловича в экспозицию – удивление и восхищение были написаны на его лице, а сами вернулись на площадку первого этажа Мраморной лестницы. Здесь мастерица Торжокской золотошвейной фабрики Ольга Орлова проводила мастер-класс «Золото рук человеческих». Стол плотным кольцом обступили любопытствовавшие гости, мастерица ловко прокаливала иглой ткань, на которой хорошо были видны очертания будущего панно. Это «Древо жизни». Попробовать свои силы в древнем золотношвейном искусстве, однако, не так просто. Ольга Орлова только рассказывала об особенностях золотного шитья, сама показывала, как протягивать нить.

– С первого раза, без опыта ничего не получится, – говорит мастерица. – Работа эта очень большая, трудоемкая, я использую не только золотые нити, но и серебряные, и простые, хлопчатобумажные.

Интересуюсь, сколько времени потребуется для того, чтобы закончить панно размером сорок на шестьдесят сантиметров. «Около месяца, – отвечает, не раздумывая, мастер. – Но при этом надо работать каждый день по восемь часов». Примерно столько же времени на площадке первого этажа проходила музейная акция «Ваш портрет в музейной раме» – здесь можно было сфотографироваться в подлинных музейных рамах XIX века, массивных, торжественных, в таких в те времена «одевали» парадные портреты. Чтобы соответствовать формату, зрители могли выбрать соответствующий аксессуар: дамы изящно смотрелись в старинных шляпках и боа, в распоряжении мужчин было ружье. Желающих сфотографироваться в музейном антураже оказалось превеликое множество, не могла устоять и фотограф «ТЖ» Ольга Моисеева, на несколько минут оставившая камеру. Признаемся, снимок вышел более чем эффектным.

Раскраска лица – начало вторжения

Переходя из зала в зал и разглядывая картины Моравова, Фалька, Грабаря, Лентулова, любуясь на изделия Конаковского фаянсового завода, нельзя было пройти мимо еще одного аттракциона: сотрудники картинной галерее вооружились кисточками и красками и всем желающим расписывали лица. К реставраторам Екатерине Егоровой, Светлане Черновой и хранителю живописи Наталье Сапроновой выстроилась изрядная очередь. Перформанс этот имел не только развлекательный, но и культурно-исторический смысл, прежде всего он отсылал к эстетике футуристов, в манифесте которых говорится буквально следующее: «Наша раскраска не вздорная выдумка, неразрывно связана она со складом нашей жизни и нашего ремесла… Мы связали искусство с жизнью. После долгого уединения мастеров мы громко познали жизнь, и жизнь вторглась в искусство, пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска лица – начало вторжения».

Было видно, что особенное удовольствие от перформанса получали дети, которых, к слову, в картинной галерее было в этот день очень много. Однако и взрослые от них не отставали, они разгуливали по дворцу с изящными рисунками на лице и ощущали себя не иначе как Бурлюками и Маяковскими. Перформанс продолжался больше трех часов – краски и сюжетов хватило на всех.

Шершавым языком плаката…К десяти часам вечерам стало понятно, что, если бы картинная галерея работала всю ночь, посетителей было бы еще больше. В какой-то момент экскурсии водили уже едва ли не все сотрудники музея, включая заместителя директора. Более того, выяснилось, что приготовленных билетов на право бесплатного посещения музея может не хватить, впрочем, проблему оперативно решили. Ближе к полуночи наступило самое время для объявленного в программе хэппининга в основной экспозиции галереи. Через залы, выкрикивая бравые лозунги, прошли коммунарки в красных платках. Они несли в руках бумагу, которую, миновав Розовый зал, разложили прямо на полу. Это оказалась заготовка к первому, но не единственному плакату.

Коммунарки сурово оглядели посетителей и, не говоря практически ни слова, стали им раздавать кисти. Самым смелым предстояло написать на бумаге хорошо известную фразу о том, что искусство принадлежит народу. В этот день и ночь это было действительно так.

Евгений Петренко.