Дети в русском изобразительном искусстве

Виртуальная выставка «Дети в русском изобразительном искусстве» приурочена к Международному дню защиты детей. Мир детства - неотъемлемая сторона образа и культуры любого народа. Однако, научно-познавательный и художественно-гуманитарный интерес к этому вопросу возникает лишь на определённом этапе социального и культурного развития общества. Особый мир сокровенных чувств открывается в творчестве художников. Дети служили им вечным источником красоты и вдохновения.

Живописцы, изображая детские образы, следовали культурным и нравственным канонам своего общества. Западно-европейские художники в течение нескольких веков осваивали духовную сферу детского портрета. Русским мастерам удалось ускоренными темпами найти и разработать изобразительные средства и способы отражения мира детства. Детские образы в русской живописи наделены непередаваемой самобытностью, психологизмом, присущим отечественным мастерам.

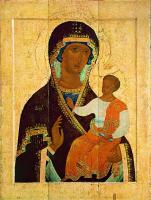

Русская иконопись

XVIII век

Конец XVII и особенно начало XVIII века – время правления Петра I, эпоха радикальных реформ и преобразований. Царь Петр всемерно содействовал появлению собственных национальных художников, архитекторов и скульпторов.

В начале XVIII века наряду с церквями и соборами все чаще и энергичнее возводятся здания светского назначения. Из Германии, Голландии, Франции, Италии и других стран приглашаются архитекторы, скульпторы, живописцы. Вместе с русскими мастерами они строят дворцы и особняки, украшают их портретами, видами и натюрмортами. В начале XVIII века происходит неизбежный процесс влияния европейского художественного опыта на русскую культуру.

Чуть позднее портретный жанр в России, как и во всей Европе, стал самым популярным. Камерные, небольшого формата, и огромные, парадные изображения знати составляют интересную и важную часть собрания Русского музея.

К концу XVIII столетия в просветительской идеологии все больший акцент делается на близость человека к природе, ко всему естественному. Пишутся парадные изображения больших размеров, в которых портретируемый окружен предметами, символизирующими его частную жизнь и общественную деятельность. В России просвещенные дворяне, литераторы, художники стремились показать ценность человеческой личности, провозглашали культ чувства, открывали красоту сельской природы, уединенной жизни.

Столь пристальный интерес к человеку выдвигает портрет в главенствующий жанр русской живописи XVIII века. Особое место среди этого направления занимает детский портрет. Статичность парсуны в портрете частично сохраняется. Художник пытается писать натуру такой, какой она есть: пропорции тела, выражение лица на портрете принадлежат ребенку. Однако, одетый по-взрослому, ребенок пытается играть роль взрослого. "Взрослый в миниатюре" - вот наиболее распространенная фабула детского портрета эпохи его становления.

Яркие представители детского портрета XVIII века: В.Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, обратившие свое внимание к внутреннему миру естественного человека.

XIX век

Искусство первых двух десятилетий XIX века прямо или косвенно выражало настроения в обществе. Стадиально начало XIX века в России соответствовало романтической эпохе на Западе.

В России первую треть XIX века часто еще называют «пушкинской эпохой». Теперь на смену идеальным героям и сентиментальным мечтательницам приходит реальный человек, красота которого определяется не правильностью фигуры и черт лица, но обаянием его личности, умом, талантом.

В начале XIX века в ребенке стали формировать творческое начало. В детских портретах появились психологические характеристики. Лица утрачивают кукольность, дети становятся маленькими личностями. Таковы портреты В.А.Тропинина. Именно в детских портретах Тропинина сформировался образ детства, выражающий душевную чистоту, непосредственность, открытость. Детство - утро жизни, прекрасная пора счастья познавания мира. Идиллическое восприятие жизни крестьян на лоне природы сказалось и на детских портретах А.Г.Венецианова.

В живописном наследии передвижников также были свои достижения. Русская живопись середины и второй половины XIX века отличалась большой дифференцированностью. C одной стороны, картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, взывающие к состраданию. C другой стороны в портретах И.К. Макарова есть отражение лучших черт детства. Детские портреты, если они не носят социальный характер, заказывали родители, с пожеланиями идеального образа на портрете. И тому пример - лучшие портреты той поры, созданные К.Е. Маковским.

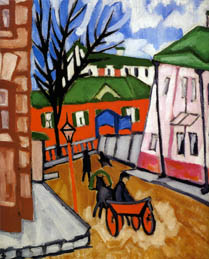

XX век

На рубеже XIX-XX веков складывается понимание, что детство - отдельная "детская культура". И тогда возникает не только любовное отеческое отношение, но и уважение к ребенку как уникальной личности. Искусство отвело детям одно из важнейших мест, детский портрет превращается в самобытную художественную ценность. Абсолютным шедевром являются работы кисти Б.М.Кустодиева, на которых изображены его семья и близкие.

Ставшая общим местом идея, что каждый художник смотрит на мир глазами ребенка, особенно верна по отношению к замечательному русскому художнику Н. П. Богданову-Бельскому.

При подготовке виртуальной выставки использованы материалы:

- Ефремова, Людмила Александровна. Русская иконопись / [Л. А. Ефремова]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 127 с. : ил. С. 5.

- Иванов, Андрей Борисович. Рассказы о русских художниках : кн. для учащихся ст. классов сред. шк. / А. Б. Иванов. – М. : Просвещение, 1988. – 123, [2] с., [16] л. ил. с. : ил.

- Смирнов, Георгий Викторович. Дмитрий Григорьевич Левицкий / Г. В. Смирнов. – Л. : Художник РСФСР, 1968. – 51 с. : ил.

- Сучков, Сергей Витальевич. Федор Степанович Рокотов / С. В. Сучков. – Л. : Худож. РСФСР, 1976. – 30 с., [8] л. ил.

- Молева, Нина Михайловна. Левицкий / Н. Молева. – М. : Искусство, 1960. – 49, [1] с., 18 л. ил. с. : ил.

- Русский музей: Альбом-путеводитель / Авт. вступ. сл. В. Гусев. – СПб. : П-2, 2005. 136 с. : ил.

- Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н. А. Барская. - М.: Просвещение, 1993. – 221.

- Русская живопись

- Материал с портала "Русский музей: виртуальный филиал" и медиатеки информационно-образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал".

. Первал пол. XIII в. Государственный Русский музей..preview200.jpg)