- Карта филиалов

- Филиалы

- Музеи

- Архангельск

- Баку (Азербайджан)

- Барнаул

- Вольск

- Гавана (Куба)

- Горно-Алтайск

- Грозный

- Егорьевск

- Екатеринбург

- Запорожье (Украина)

- Ирбит

- Йошкар-Ола

- Казань

- Калининград

- Калуга

- Канкаанпяя (Финляндия)

- Киров

- Когалым

- Кострома

- Кохтла-Ярве (Эстония)

- Краснодар

- Лаппеенранта (Финляндия)

- Магнитогорск

- Майкоп

- Малага

- Москва (Царицыно)

- Мурманск

- Нарьян-Мар

- Нижний Тагил

- Новокуйбышевск

- Пермь

- Петрозаводск

- Ростов-на-Дону

- Салехард

- Самара

- Санкт-Петербург (МИСР)

- Саранск

- Смоленск

- Сольвычегодск

- Сочи

- Тамбов

- Тверь

- Томск

- Усть-Каменогорск (Казахстан)

- Череповец

- Южно-Сахалинск

- Якутск

- Учебные заведения

- Учреждения дополнительного образования, культуры и науки

- Школы и детские сады Санкт-Петербурга

- Школы Ленинградской области

- Музеи

"Любовь всей жизни". По творчеству Б.М. Кустодиева

>>>Прогулки с виртуальными филиалами Кострома

- Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

- "Любовь всей жизни". По творчеству Б.М. Кустодиева.

- Честняков Ефим Васильевич (1874-1961)

- Ладыженский Геннадий Александрович (1853-1916)

Женский портрет. Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел - любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому. Это было всегда единственным "сюжетом" моих картин. Кустодиев Б.М. Борис Михайлович Кустодиев родился в Астрахани, учился в Санкт-Петербурге, а судьба тесно связала его с Костромским краем. В 1900 году, приехав в гости к другу, молодой художник знакомится здесь с Юлией Евстафьевной Прошинской, своей будущей женой. Блестяще образованная, независимая Юлия, работая машинисткой, посещает классы рисовальной школы Общества поощрения художеств в Петербурге. Они вместе ходят на этюды, много разговаривают об искусстве. Его отношения с Юлией Прошиной делают для художника родными места под Кинешмой – имения Высоково и Семеновское. Очарованный красотой этого края, открытостью души местного населения Борис Кустодиев решает именно здесь работать над своей дипломной картиной «Базар в деревне». Особенно поразило художника пёстрое зрелище сельского базара в селе Семеновское-Лапотное (современное название - Островское) Кинешемского уезда Костромской губернии. Разнообразие красок, обилие деталей быта, шум и гомон торговли - всё это было близко Кустодиеву, всё напоминало впечатления детства, родную Астрахань. Дважды возвращаясь в село Семёновское в зимнее время, он, невзирая на сильные морозы, работал над этюдами. Портреты ребятишек, молодых, стариков, топчущихся на глубоком снегу, важно расхаживающих, играющих – всё до последней детали - увидено в жизни, списано с натуры.

Женский портрет. Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел - любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому. Это было всегда единственным "сюжетом" моих картин. Кустодиев Б.М. Борис Михайлович Кустодиев родился в Астрахани, учился в Санкт-Петербурге, а судьба тесно связала его с Костромским краем. В 1900 году, приехав в гости к другу, молодой художник знакомится здесь с Юлией Евстафьевной Прошинской, своей будущей женой. Блестяще образованная, независимая Юлия, работая машинисткой, посещает классы рисовальной школы Общества поощрения художеств в Петербурге. Они вместе ходят на этюды, много разговаривают об искусстве. Его отношения с Юлией Прошиной делают для художника родными места под Кинешмой – имения Высоково и Семеновское. Очарованный красотой этого края, открытостью души местного населения Борис Кустодиев решает именно здесь работать над своей дипломной картиной «Базар в деревне». Особенно поразило художника пёстрое зрелище сельского базара в селе Семеновское-Лапотное (современное название - Островское) Кинешемского уезда Костромской губернии. Разнообразие красок, обилие деталей быта, шум и гомон торговли - всё это было близко Кустодиеву, всё напоминало впечатления детства, родную Астрахань. Дважды возвращаясь в село Семёновское в зимнее время, он, невзирая на сильные морозы, работал над этюдами. Портреты ребятишек, молодых, стариков, топчущихся на глубоком снегу, важно расхаживающих, играющих – всё до последней детали - увидено в жизни, списано с натуры.  47,5х35_0.gallery.jpg) Крестьянка. Этюд к картине "Базар в деревне".Работа над полотном «Базар в деревне» шла около трёх лет. На картине были изображены крестьяне, здоровые и крепкие люди в тёплых одеждах, торгующиеся с продавцами или озабоченно ищущие нужные им товары. За картину «Базар в деревне» Борис Михайлович Кустодиев был удостоен золотой медали и пенсионерской поездки в Париж. К сожалению, в 1917 году полотно было утрачено. Этюды к этой картине были переданы в дар музею Юлией Евстафьевной Кустодиевой. В 1905 году Борис Михайлович Кустодиев приобрел у известного геолога Б.К.Поленова участок земли у деревни Маурино в Костромской губернии и построил дом-мастерскую в неорусском стиле, назвав ее «Терем». В нижнем этаже жил сам художник с семьёй, а наверху была мастерская. Здесь он писал картину «Девушка на Волге», портрет Б.К.Поленова и многие другие работы. В начале мая сюда каждый год перебиралась семья Кустодиевых. Дорога из Петербурга в «Терем» была долгой и интересной. Жизнь поволжских городов, природа, люди - всё это открывается для тонкой, чувствительной, эмоциональной души художника. Его захватывают деревенские праздники, гулянья, базары и ярмарки. Именно они – как стихийное проявление творческой силы, мировоззрения простого человека стали основой его новых работ. Его «Праздники» с их радостными и звучными красками, улыбающимися румяными лицами воспринимаются как торжество народной жизни, как отражение извечной мечты народа о красоте и счастье. Кустодиев редко показывал конкретные города, предпочитал создавать обобщения на основе натурных зарисовок или сокровищ своей зрительной памяти.

Крестьянка. Этюд к картине "Базар в деревне".Работа над полотном «Базар в деревне» шла около трёх лет. На картине были изображены крестьяне, здоровые и крепкие люди в тёплых одеждах, торгующиеся с продавцами или озабоченно ищущие нужные им товары. За картину «Базар в деревне» Борис Михайлович Кустодиев был удостоен золотой медали и пенсионерской поездки в Париж. К сожалению, в 1917 году полотно было утрачено. Этюды к этой картине были переданы в дар музею Юлией Евстафьевной Кустодиевой. В 1905 году Борис Михайлович Кустодиев приобрел у известного геолога Б.К.Поленова участок земли у деревни Маурино в Костромской губернии и построил дом-мастерскую в неорусском стиле, назвав ее «Терем». В нижнем этаже жил сам художник с семьёй, а наверху была мастерская. Здесь он писал картину «Девушка на Волге», портрет Б.К.Поленова и многие другие работы. В начале мая сюда каждый год перебиралась семья Кустодиевых. Дорога из Петербурга в «Терем» была долгой и интересной. Жизнь поволжских городов, природа, люди - всё это открывается для тонкой, чувствительной, эмоциональной души художника. Его захватывают деревенские праздники, гулянья, базары и ярмарки. Именно они – как стихийное проявление творческой силы, мировоззрения простого человека стали основой его новых работ. Его «Праздники» с их радостными и звучными красками, улыбающимися румяными лицами воспринимаются как торжество народной жизни, как отражение извечной мечты народа о красоте и счастье. Кустодиев редко показывал конкретные города, предпочитал создавать обобщения на основе натурных зарисовок или сокровищ своей зрительной памяти.

Архиерей. 1921Главной темой творчества Б.М. Кустодиева была уходящая Россия, патриархально-крестьянская, мещанско-купеческая провинциальная Русь с её архаическими жизненными устоями, еще уцелевшими в начале XX века в селах и захолустных городках. Изображая эту живую старину, художник своеобразно сочетал гротеск и лирику. Ирония уживалась у него с растроганным любованием красотой умирающего быта. В коллекции музея представлены литографии из изданного в 1921 году альбома Б.М. Кустодиева «Шестнадцать автолитографий». Автолитография "Архиерей" Бориса Михайловича Кустодиева относится к первым произведениям печатной графики, обозначившим расцвет русской литографии в начале 1920-х годов. Альбом положил начало серии литографированных изданий художников «Мира искусства». Листы принадлежат к самым ранним опытам Бориса Михайловича в этой технике. В серии литографий воплотились основные темы и сюжеты творчества художника. Часть листов является графическими вариантами ранних живописных композиций, некоторые литографии стали прототипами для последующих картин.

Архиерей. 1921Главной темой творчества Б.М. Кустодиева была уходящая Россия, патриархально-крестьянская, мещанско-купеческая провинциальная Русь с её архаическими жизненными устоями, еще уцелевшими в начале XX века в селах и захолустных городках. Изображая эту живую старину, художник своеобразно сочетал гротеск и лирику. Ирония уживалась у него с растроганным любованием красотой умирающего быта. В коллекции музея представлены литографии из изданного в 1921 году альбома Б.М. Кустодиева «Шестнадцать автолитографий». Автолитография "Архиерей" Бориса Михайловича Кустодиева относится к первым произведениям печатной графики, обозначившим расцвет русской литографии в начале 1920-х годов. Альбом положил начало серии литографированных изданий художников «Мира искусства». Листы принадлежат к самым ранним опытам Бориса Михайловича в этой технике. В серии литографий воплотились основные темы и сюжеты творчества художника. Часть листов является графическими вариантами ранних живописных композиций, некоторые литографии стали прототипами для последующих картин.

Большая дорога. 1921 Большая дорога. 1921 |

Масленица. 1921 Масленица. 1921 |

Купец и купчиха. 1921 Купец и купчиха. 1921 |

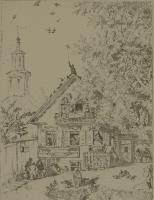

.jpg) Эскиз костюма к пьесе "Смерть Пазухина"Любовь Кустодиева к провинциальной России, знание психологии, быта и мировоззрения жителей русской глубинки стали основой для его большой работы в театре. Первое знакомство Бориса Михайловича с театром состоялось в пятилетнем возрасте. В доме матери читали вслух пьесы А.Н. Островского. С возрастом увлечение театром переросло в большую любовь. В ряде ранних работ художника запечатлены репетиции балета. Кустодиевым создано значительное число портретов актёров и режиссеров театра. Как театральный декоратор, Борис Михайлович начал работать с 1910 года. В 1914 году Кустодиев по приглашению режиссера В. Лужского оформил в Московском художественном театре сатиру Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». Работа над этим спектаклем многое дала художнику в понимании специфики театральных декораций. Профессионалы и зрители высоко оценили их великолепие и характерность. Борис Михайлович использовал мотивы поволжских городов и знаменитой пожарной каланчи в Костроме. Написанные им яркими, сочными красками декорации – своего рода «энциклопедическая картина губернского города» (А. Бенуа). Многочисленные эскизы костюмов Кустодиева отличает богатство выдумки, картинность, броская выпуклость характеров. В 1924-1926 годах Кустодиев создал нетипичные для своего творчества эскизы – два варианта оформления пьесы «Блоха» Е.И. Замятина по рассказу «Левша» Н.С. Лескова для театров МХАТ-2 и БДТ. Понимание природы юмора и языка Замятина, знание психологии родного народа помогли мастеру создать яркое зрелище с элементами карикатуры. Эскизы костюмов представляют собой поток ярких, остроумных характеристик персонажей во главе с царём. Его декоpации и костюмы к постановкам "Гоpячего сеpдца" А.Н. Остpовского, "Смеpти Пазухина" М. Салтыкова-Щедpина, "Левши" Н. Лескова стали классикой русской театpально-декоpационной живописи. Имеющиеся в коллекции музея эскизы костюмов и декораций Б.М. Кустодиева были переданы в дар другом Бориса Михайловича - И.А. Рязановским. С развитием болезни Кустодиев всё реже может приезжать в Костромскую губернию. В 1924 году художник просит Семеновской волостной исполком принять «Терем» в дар. Дом перевезли в Починок-Пожарище под школу, но в начале 1940-х годов школа сгорела, а на месте «Терема» сохранился только фундамент и березовая аллея. На протяжении всего времени своего пребывания на Костромской земле Кустодиев находился под большим впечатлением от красивейших волжских видов провинциального купеческого города. На многих его работах можно узнать Пожарную каланчу, торговые ряды, купеческие особняки, городские ландшафты и виды на Волгу - все то, что до сих пор является украшением и гордостью Костромы («Площадь в Крутогорске», 1915 г., «Провинция», 1906 г., «Зима. Масленичное гуляние», 1919 г. и др.). Борис Михайлович однажды написал своему другу, сельскому учителю Н.И. Адельфинскому: «Я прожил в тех местах десять лет и считаю эти годы одними из лучших в своей жизни».

Эскиз костюма к пьесе "Смерть Пазухина"Любовь Кустодиева к провинциальной России, знание психологии, быта и мировоззрения жителей русской глубинки стали основой для его большой работы в театре. Первое знакомство Бориса Михайловича с театром состоялось в пятилетнем возрасте. В доме матери читали вслух пьесы А.Н. Островского. С возрастом увлечение театром переросло в большую любовь. В ряде ранних работ художника запечатлены репетиции балета. Кустодиевым создано значительное число портретов актёров и режиссеров театра. Как театральный декоратор, Борис Михайлович начал работать с 1910 года. В 1914 году Кустодиев по приглашению режиссера В. Лужского оформил в Московском художественном театре сатиру Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». Работа над этим спектаклем многое дала художнику в понимании специфики театральных декораций. Профессионалы и зрители высоко оценили их великолепие и характерность. Борис Михайлович использовал мотивы поволжских городов и знаменитой пожарной каланчи в Костроме. Написанные им яркими, сочными красками декорации – своего рода «энциклопедическая картина губернского города» (А. Бенуа). Многочисленные эскизы костюмов Кустодиева отличает богатство выдумки, картинность, броская выпуклость характеров. В 1924-1926 годах Кустодиев создал нетипичные для своего творчества эскизы – два варианта оформления пьесы «Блоха» Е.И. Замятина по рассказу «Левша» Н.С. Лескова для театров МХАТ-2 и БДТ. Понимание природы юмора и языка Замятина, знание психологии родного народа помогли мастеру создать яркое зрелище с элементами карикатуры. Эскизы костюмов представляют собой поток ярких, остроумных характеристик персонажей во главе с царём. Его декоpации и костюмы к постановкам "Гоpячего сеpдца" А.Н. Остpовского, "Смеpти Пазухина" М. Салтыкова-Щедpина, "Левши" Н. Лескова стали классикой русской театpально-декоpационной живописи. Имеющиеся в коллекции музея эскизы костюмов и декораций Б.М. Кустодиева были переданы в дар другом Бориса Михайловича - И.А. Рязановским. С развитием болезни Кустодиев всё реже может приезжать в Костромскую губернию. В 1924 году художник просит Семеновской волостной исполком принять «Терем» в дар. Дом перевезли в Починок-Пожарище под школу, но в начале 1940-х годов школа сгорела, а на месте «Терема» сохранился только фундамент и березовая аллея. На протяжении всего времени своего пребывания на Костромской земле Кустодиев находился под большим впечатлением от красивейших волжских видов провинциального купеческого города. На многих его работах можно узнать Пожарную каланчу, торговые ряды, купеческие особняки, городские ландшафты и виды на Волгу - все то, что до сих пор является украшением и гордостью Костромы («Площадь в Крутогорске», 1915 г., «Провинция», 1906 г., «Зима. Масленичное гуляние», 1919 г. и др.). Борис Михайлович однажды написал своему другу, сельскому учителю Н.И. Адельфинскому: «Я прожил в тех местах десять лет и считаю эти годы одними из лучших в своей жизни».

Мальчик, Мальчик, |

Деревенские Деревенские |

Мальчик в армяке Мальчик в армяке |

Портрет крестьянина Портрет крестьянина |